- 本・雑誌案内

倉方俊輔 読み継ぐべきこの3冊

言葉が活字として定着して、もう変えられないということが本の面白さだと僕は思うのです。100年前の言葉も、1年前の言葉も同じように接することができます。ほんとうは「動いていた」言葉が閉じ込められて、そこから今もさまざまな解釈ができる。そういう時を超える言葉の力が込められた3冊を選んでみました。

建築家吉村順三のことば100 建築は詩

建築の本質をつかんだことばの数々。喚起されて、古びない!

吉村順三さんの言葉には、すごく力があります。ほんとうにありふれた単語の組み合わせなのに、いまも喚起されて古びない。この本にはそういう時を超える言葉の強さが詰まっています。住宅とか人間の本質は変わらないけれども、時代とともに少しずつ変化する部分も吉村さんはきちんとつかんでいたのでしょうね。同じ文章でも、たとえば雑誌の中にあると、どうしてもその枠組みのなかで意味を解釈してしまいます。だけど抜き出されてこうして並べられることで、その言葉がほんとうに持っている時を超えたニュアンスがきちんと伝わってくる。「編む」ということが決定的にありようを変えているし、本というまとまりでしかあり得ない完成度になっていると思うのです。

建築家吉村順三のことば100 建築は詩

永橋爲成 監修/吉村順三建築展実行委員会 編

吉村順三は、日本の自然と風土に培われてきた伝統的建築に魅力を覚え、人の生活と幸せを建築に具体化することを実践してきた。本書は吉村順三が、生前に語った珠玉のことばを語録集としてまとめた。

>購入する

>購入する

現代建築宣言文集[1960-2020]

1960年以降の押さえるべき言説、当時のコンテクストがわかる!

この『現代建築宣言文集』は刊行されてよかった。それも当時のコンテクストがわかるような解説も丁寧につけられていて、ほんとうに労作だと思います。菊竹さんや黒川さんのメタボリズム関連をはじめ、1960年以降の有名な言説が入っていて、この本によって改めてその原文に触れることができる意味は大きいですね。要約されたものや、他の文章の中で引用されているのを読んでわかった気になってしまうことが多いけれど、「この名文句はこういう内容の後に出てくるのか」とか、引用では収まらない多くが原文からは読み取れます。締切りに追われて書いているような切迫感であったり(笑)、手書きの文章ならではの勢いが感じられるのも面白い。

現代建築宣言文集[1960-2020]

五十嵐太郎・菊地尊也 編

本書は、1960年のメタボリズムから2020年まで、現代の建築概念を揺るがしてきた建築家や批評家による50の言説を再録・解読するアンソロジーである。

各言説には、五十嵐太郎、菊地尊也ほか東北大学五十嵐研究室による解説文も掲載。

約半世紀にわたる言説の蓄積を振り返ることで、現代の位置を確かめ、未来につなぐ。

>購入する

各言説には、五十嵐太郎、菊地尊也ほか東北大学五十嵐研究室による解説文も掲載。

約半世紀にわたる言説の蓄積を振り返ることで、現代の位置を確かめ、未来につなぐ。

>購入する

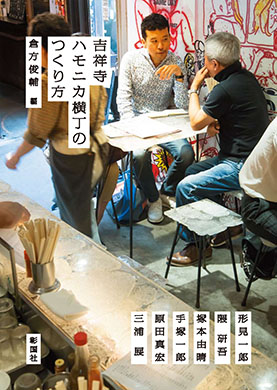

吉祥寺ハモニカ横丁のつくり方

予定調和じゃない言葉が共鳴していくのが面白い!

選んだ3冊の中で唯一僕がかかわったものですが、これは不思議な本。書名で「ハモニカ横丁のつくり方」と謳っているのに、こうすれば成功するというハウツーを初めからまとめようと思っていない(笑)。収録された対話のなかで、みんなが語りながら探っています。そのインタビューが集まって、今度は読者も読みながら探っていく、そういう本。本人も意識していないけれど、違う人の言葉とたまたま共鳴している部分が発見できたり、全体の理屈だけに回収できない言葉で織り成されています。実際の対話というものが文字になることによって情報量は当然減るけれど、何か別の情報量が出現している感じがこの本の魅力ですね。

吉祥寺ハモニカ横丁のつくり方

倉方俊輔 編

「住みたい街ナンバーワン」吉祥寺駅前に、昭和の匂い漂う「ハモニカ横丁」がある。一歩足を踏み入れると、細い路地が入り組み、新旧さまざまの飲食店や雑貨店が軒を連ねていることに驚かされる。夜は赤提灯に吸い寄せられた老若男女がにぎわい、休日ともなると行列ができるほどの人気スポットだ。なぜここだけ開発を逃れ、「レトロ」とも「最新」ともいえない独特の魅力を放ち、生き生きとした営みが持続しているのか?

>購入する

>購入する

倉方 俊輔(くらかた しゅんすけ)

1971年、東京生まれ。現在、大阪公立大学大学院工学研究科教授。主な著書『吉祥寺ハモニカ横丁のつくり方』(彰国社)、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社)ほか多数。*本記事は、彰国社90周年特別企画として公開された記事を転載したものです。